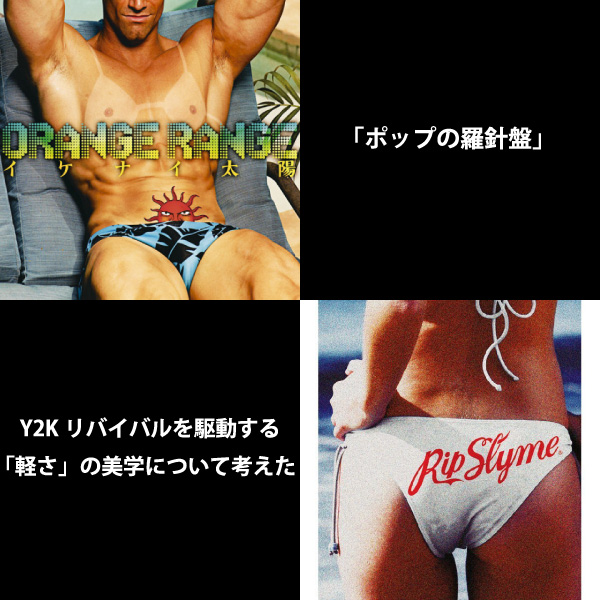

【ポップの羅針盤】第18回 Y2Kリバイバルを駆動する「軽さ」の美学について考えた by 柴 那典

ESSAY / COLUMN

Y2Kリバイバルとは何だったのか。

それを考えているうちに、ひとつ気付いたことがある。よく言われる「カルチャーのリバイバルは20年周期で訪れる」ということだけじゃない。過去への憧憬と未来への眺望は、ひとつのディケイドの中で背中合わせのように前景化する。変化への興奮と、懐かしさへの親しみが、かわるがわる訪れる。リバイバルのトレンドがどう始まり、どう終わっていくのかも、バイオリズムのような周期性に則っている。

端的に言うと、リバイバルのムーブメントはおおむね「3」の年に兆しを示し、「4」から「5」の年にかけて隆盛し、「6」から「7」の年にかけて落ち着いていく。そういうサイクルを辿っている。振り返れば00年代もそうだった。2004年から2005年にかけて1980年代リバイバルのムーブメントが盛んに取り沙汰されていた。当時の僕は音楽雑誌『BUZZ』の編集者だったのでよく覚えている。「80s SPECIAL!! 麗しの80年代大図鑑」という特集号を出したのが2005年4月のことだ。ちゃんと20年周期である。

逆に言うと「8」や「9」や「0」の年にはリバイバルのムーブメントは後景化する。もちろんノスタルジーの消費欲求自体は常に存在する。リバイバルは繰り返されている。しかしこのタームには新たな価値観を打ち立てる次世代のスターが登場し、瞬く間に世を席巻する。そういうサイクルに突入する。たとえばサザンオールスターズのデビューは1978年。X(X JAPAN)のメジャーデビューは1989年。宇多田ヒカルは1998年、藤井 風は2020年のデビューだ。

世界全体のムードも「9」や「0」の年に大きく動いてきた。1989年には冷戦終結があり、2000年にはミレニアムイヤーの狂騒があった。2020年はパンデミックがあった。社会の枠組みや日常生活が大きく変貌する過渡期には、人々の興味や関心のフォーカスは未来に向かう。この先どうなるかを多くの人が思案する。でもその時期が落ち着くと、過去を回顧することへの潜在的な欲求が徐々に人々の無意識下に浮かび上がってくる。

だからこそ、近年にY2Kリバイバルが顕在化してきたのも、ひとつの時代的な必然だった。たとえばオリヴィア・ロドリゴの成功はポップ・パンクの再浮上を、ピンクパンサレスのブレイクはUKガラージ/2ステップの再文脈化をもたらした。新世代の才能による新たな解釈で過去のカルチャーに再び光が当たる。そういう時期を経て、2023年頃から大衆的な2000年代へのノスタルジアが前景化する。そういうサイクルを辿ってきた。

では日本ではどうか。J-POPにおけるY2Kリバイバル、すなわち平成リバイバルとは何か。

その代表として挙げるべき存在はORANGE RANGEとRIP SLYMEだろう。数字がそれを証明している。マユリカの出演も話題を呼んだORANGE RANGE「イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」は公開から約2ヶ月半で2000万回再生を突破(9月29日時点)。デビュー25周年を迎え8年ぶりに5人での再集結を果たしたRIP SLYMEは新曲の「どON」が400万回再生を超えている(9月29日時点)。

「THE FIRST TAKE」での歌唱が火をつけたというのも両者に共通するポイントだろう。ORANGE RANGEは今年7月に「イケナイ太陽」と「花」を、RIP SLYMEは8月に「熱帯夜」を、9月に「One」をパフォーマンス。どちらも大きな反響を巻き起こした。

もちろんリバイバルヒットを果たした曲は他にも沢山ある。2022年6月に「THE FIRST TAKE」をきっかけに再浮上を果たしたnobodyknows+「ココロオドル」は一連のムーブメントの端緒として位置づけられる。m-flo「come again」はTikTokを起点にブームが生まれ、2025年6月に「THE FIRST TAKE」に初登場した時点でTikTokでの総再生数は1.5億回を超えていた。

たとえばHALCALI「おつかれSUMMER」やTommy february6「♥Lonely in Gorgeous♥」のように海外発のバズが再評価の起点になる例もある。レーベルやアーティスト側が何かを仕掛けたり仕込んだりしたのではなく、自然発生的な現象が生まれて日本にも逆輸入的に広まったというケースだ。これもY2Kリバイバルの象徴と言える。

リバイバルした楽曲に共通するムードとトーンを見ていくと、その美学が、ある種の「軽さ」であることがわかるだろう。「軽さ」とは、軽薄さではなく、軽快さと軽妙さ。つまり運動性と機知のことだ。ORANGE RANGEもRIP SLYMEもそれを持っている。跳ねるビートと、意味を脱力するウィット。それがTikTokで切り取った時にフィットする抜けの良さをもたらす。HALCALIやm-floやTommy february6もそこに通じる感覚がある。

逆に00年代のヒット曲であっても「重い」曲はバズを起こしにくい。たとえばDREAMS COME TRUEの「何度でも」やMr.Childrenの「HANABI」のような切実さや熱さの重心を持った曲は、Y2Kリバイバルのムーブメントの対象として浮かび上がってこない。その理由は、TikTokで切り取ったりダンスを合わせたりするような「軽さ」には、これらの曲は良い意味でもそぐわないからだろう。

そしてORANGE RANGEとRIP SLYMEに共通するのは「軽さ」だけではない。両者とも、メジャーデビュー時に所属していたレコード会社とこのタイミングで再びタッグを組み、最新作をリリースしている。そこには当時からの縁を大事にする誠実さもあるだろう。ムーブメントの拡大には彼らを聴いて育ってきた下の世代のクリエイターやスタッフからのリスペクトと後押しも作用したはずだ。

軽いことは、浅いことではない。よく跳ぶものほど、よく支えられている。そう実感する。

音楽ジャーナリスト 柴 那典(しば・とものり) LINK

1976年神奈川県生まれ。音楽ジャーナリスト。京都大学総合人間学部を卒業、ロッキング・オン社を経て独立。音楽を中心にカルチャーやビジネス分野のインタビューや執筆を手がけ、テレビやラジオ出演など幅広く活動する。著書に『平成のヒット曲』(新潮新書)、『ヒットの崩壊』(講談社現代新書)、『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』(太田出版)、共著に『ボカロソングガイド名曲100選』(星海社新書)、『渋谷音楽図鑑』(太田出版)がある。ブログ「日々の音色とことば」

Twitter:@shiba710 /note : https://note.com/shiba710/