【ポップの羅針盤】第17回 『創作のミライ』と次の時代へのリファレンス by 柴 那典

ESSAY / COLUMN

「この先にどんな未来がやってくるのか」。

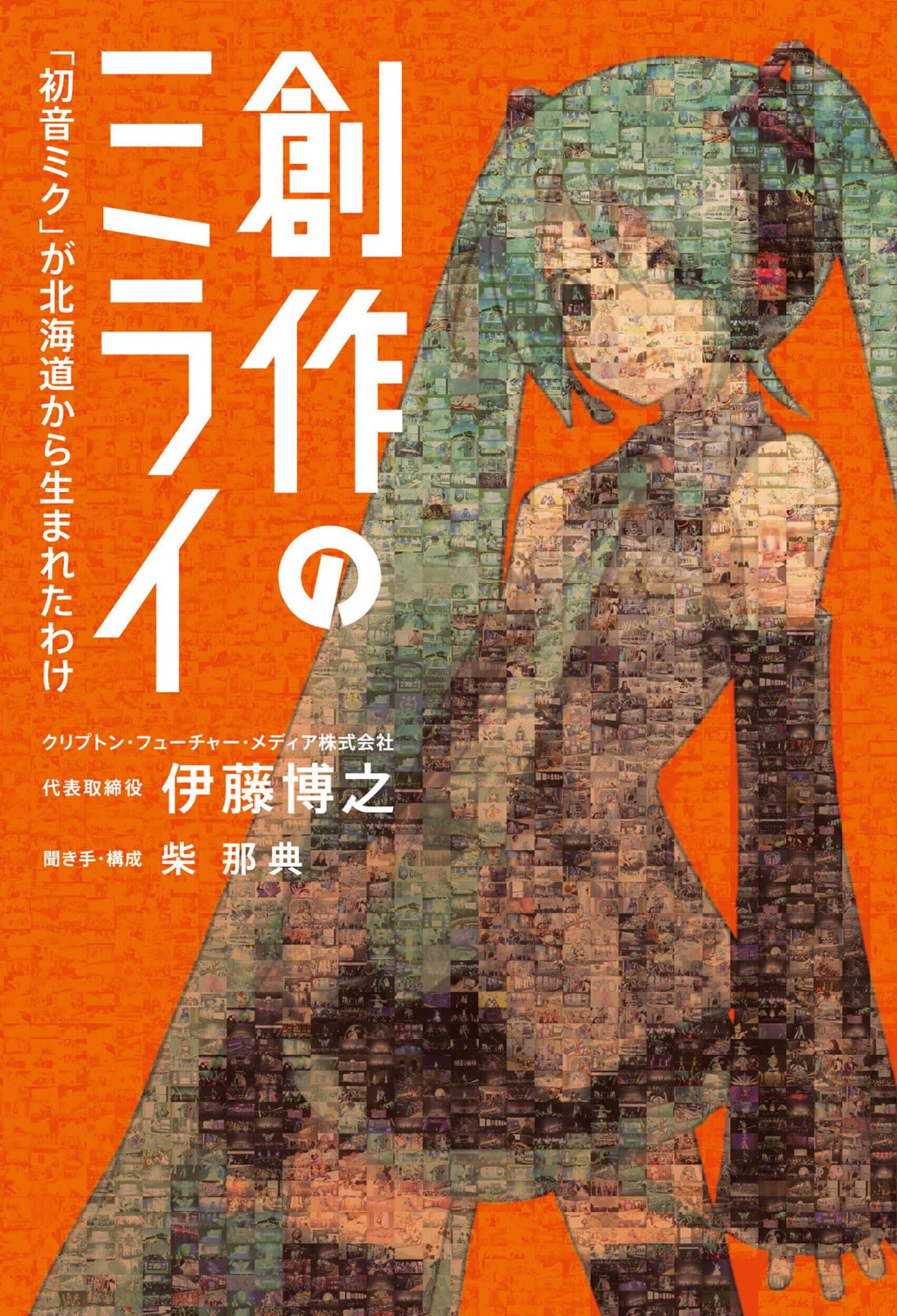

『創作のミライ 「初音ミク」が北海道から生まれたわけ』という本の書き出しは、こんな風に始まります。初音ミクの生みの親であるクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の代表、伊藤博之さんの初の著書。その聞き手と構成を担当しました。

筆者が『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』という本を書いたのは、今から10年以上前の2014年のこと。伊藤さんにはその取材で初めてお会いしました。そのときに聞いた「このビッグバンが、次の時代に起こる様々なことへのリファレンスになる気がした」という言葉は、今でもよく覚えています。

初音ミクの登場が巻き起こした現象の本質が「創作の連鎖」であること。その本質を伊藤さんはいち早く見抜いていました。

初音ミクが登場した2007年の時点で、それがポップカルチャーにどんな変化をもたらすのかを見通していた人は、ほぼいませんでした。マスメディアや世間一般は、オタクが夢中になる新しい二次元のキャラクターが登場した、くらいにしか捉えていなかった。レコード会社や事務所といった音楽業界の企業たちも、ほぼそれを黙殺していました。

「千本桜」などボーカロイドシーンから生まれたヒット曲が世を席巻した2010年代初頭においても、その本質に気付いていた人はまだまだ少なかったように思います。多くの人はそれを一時のブームだと思っていた。ニコニコ動画から生まれたネット発の流行にすぎない、と。2010年代半ばになると、黎明期からシーンの賑わいを支えてきたクリエイターやリスナーたちの間ですら「ボカロ衰退論」のようなことが囁かれるようになっていました。

だからこそ『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』を書いたときには、「ブームが去っても、カルチャーは死なない」ということをその主題にしたかった。初音ミクやボーカロイドがもたらした新しい創作文化は、決して一時の熱狂に終わらず、次の時代につながるものになるんじゃないかという予感がありました。

そしてそのことを伊藤さんはいち早く見抜いていました。

2020年代の現在から振り返ると、それはもはや当たり前のことのように思えます。TikTokなどショート動画プラットフォームから「歌ってみた」や「踊ってみた」をきっかけにしたグローバルなヒットソングが日々生まれ、「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」という言葉が一般的なものになった。

でも、2007年の時点で、そうした未来を予見していた人は、ほとんどいなかったのです。

まるで数十年後の未来から振り返ったかのように、今という地点を捉えている。この先にどうなっていくだろうという予測ではなく、テクノロジーや人々の行動原理がもたらすある種の必然的な変化として先行きを捉える。未来に生きる人たちがどのように過去を参照するだろうかという問いを抱えて、つまりは、今という瞬間が歴史の中の一ページであるという意識と共に、いろんなことを考える。「ビジョナリー」とか「先見の明」という言葉の正体は、そういう思考や直観であるのだと思います。

『創作のミライ』の中には「音楽文化とAIのこれから」という章があります。取材から執筆を進める中でも、そして今現在も、AIのテクノロジーは日進月歩で大きな進化を続けています。

「遅かれ早かれ、誰もがAIを当たり前に使う状況があっという間に訪れるんじゃないか。『え? AI使ってないの? 誰に相談しているの? 人間に?』みたいな、そんな会話が当たり前になされるような時代になってくると思うんです」

2025年7月23日刊行の本書の中ではこんな風に語られていますが、本当にあっという間にそういう時代が訪れてしまった実感があります。ChatGPTはすでに多くの人たちにとってライフパートナーになりつつある。ある種の人にとっては、すでに便利なサービスというだけにとどまらない、心の拠り所のようなものになりつつある。

そして何より、誰もがAIを用いて音楽やイラストや映像を作ることができるようになってきている。反発を感じる人もいるだろうけれど、この潮流自体を押し留めることはもはやできない。そうなった先に何があるのか。そもそも「創作する」ということの価値はどこにあるのか。それは「生きる」ということとどう結びついているのか。

『創作のミライ』の最終章は、聞き手としてそんなところまで踏み込んで引き出した話をもとに構成しています。もちろん何が答えなのかは今の時点ではわからない。けれど、これもまたひとつの「次の時代へのリファレンス」になることを願っています。

音楽ジャーナリスト 柴 那典(しば・とものり) LINK

1976年神奈川県生まれ。音楽ジャーナリスト。京都大学総合人間学部を卒業、ロッキング・オン社を経て独立。音楽を中心にカルチャーやビジネス分野のインタビューや執筆を手がけ、テレビやラジオ出演など幅広く活動する。著書に『平成のヒット曲』(新潮新書)、『ヒットの崩壊』(講談社現代新書)、『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』(太田出版)、共著に『ボカロソングガイド名曲100選』(星海社新書)、『渋谷音楽図鑑』(太田出版)がある。ブログ「日々の音色とことば」

Twitter:@shiba710 /note : https://note.com/shiba710/